羊肉因其高蛋白、低脂肪的营养特性和独特风味深受消费者青睐,已成为全球约70%人群日常饮食的重要组成部分,但绵羊养殖过程中常面临饲料霉变与寄生虫感染的双重威胁。AFB1 作为毒性最强的真菌毒素之一,广泛存在于霉变饲料中;而类绵羊艾美耳球虫则是导致绵羊球虫病主要病原,二者在实际生产中常共同存在,但其对绵羊肉质的联合影响机制仍不清楚。

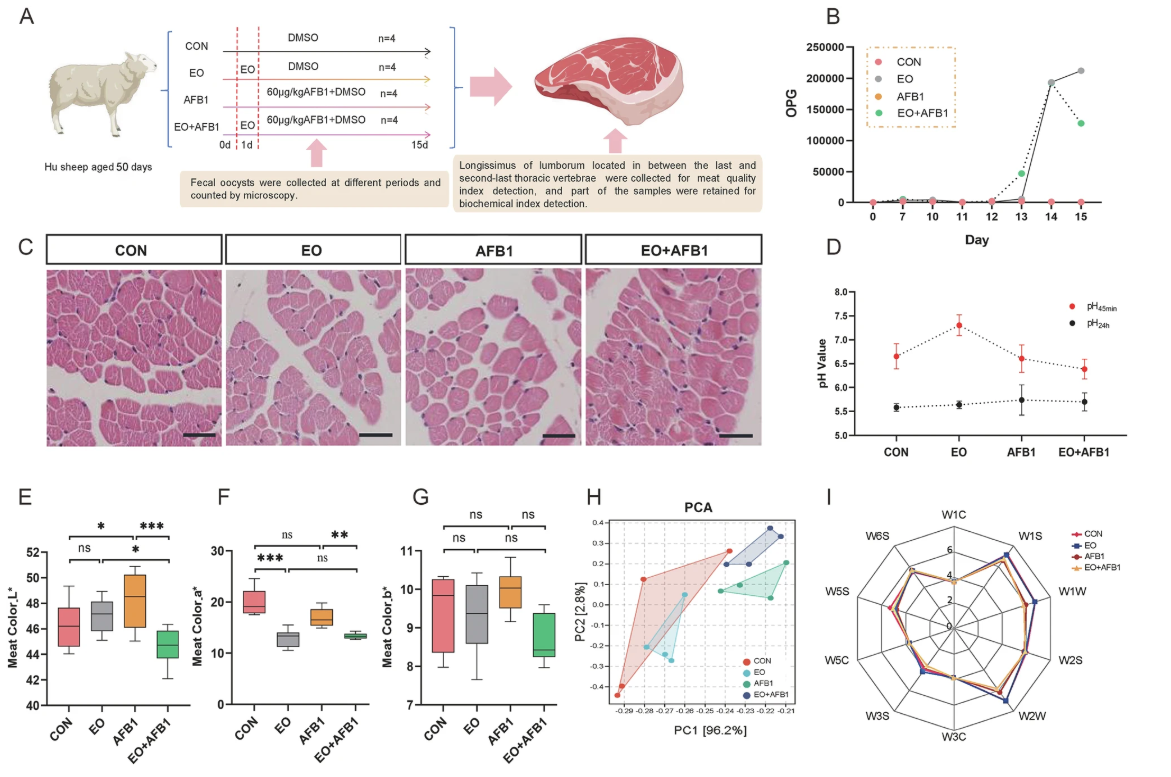

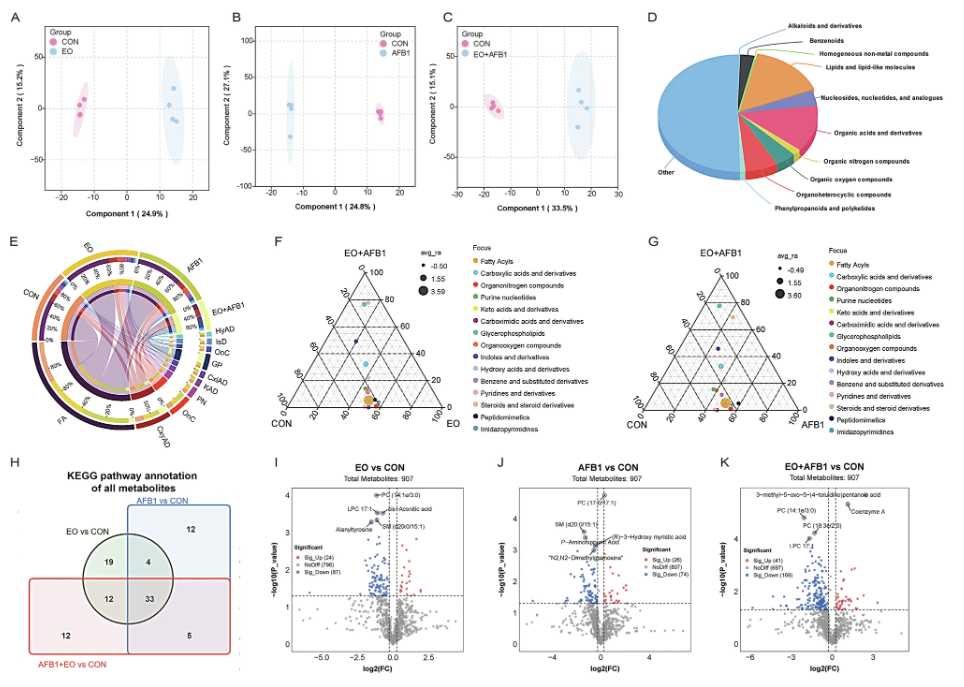

团队通过两周的动物试验发现,AFB1 与类绵羊艾美耳球虫联合可导致羊肉 pH 值异常、肉色苍白、持水能力下降及嫩度降低,肌肉纤维结构出现明显间隙与损伤,从而改变羊肉肉质物理特性;电子鼻分析显示羊肉中烷烃、含硫化合物等风味成分显著减少,引发风味物质失衡。基于以上羊肉品质的变化,进一步通过羊肉代谢组学和转录组学分析,揭示了AFB1和类绵羊艾美耳球虫损害肉质的潜在机制,证实了糖酵解在肉质变化中的关键作用。研究发现AFB1 与球虫通过激活肌肉组织中的 HIF-1α 信号通路,上调糖酵解关键酶 HK2 的表达,可能加速葡萄糖代谢,导致乳酸积累失衡与肉质酸化异常。分子对接实验进一步证实,AFB1 及其代谢物与 HK2 具有强结合亲和力,参与干扰糖酵解过程,从而引发羊肉肉品质指标的异常。该项研究首次以反刍动物为模型揭示了AFB1与EO协同作用损害羊肉品质的潜在毒害机制,建立两者通过“氧化应激-炎症-糖酵解”轴调控肉质的理论框架,为养殖业中球虫病的综合防控和霉菌毒素污染的风险管理提供科学依据。

团队通过两周的动物试验发现,AFB1 与类绵羊艾美耳球虫联合可导致羊肉 pH 值异常、肉色苍白、持水能力下降及嫩度降低,肌肉纤维结构出现明显间隙与损伤,从而改变羊肉肉质物理特性;电子鼻分析显示羊肉中烷烃、含硫化合物等风味成分显著减少,引发风味物质失衡。基于以上羊肉品质的变化,进一步通过羊肉代谢组学和转录组学分析,揭示了AFB1和类绵羊艾美耳球虫损害肉质的潜在机制,证实了糖酵解在肉质变化中的关键作用。研究发现AFB1 与球虫通过激活肌肉组织中的 HIF-1α 信号通路,上调糖酵解关键酶 HK2 的表达,可能加速葡萄糖代谢,导致乳酸积累失衡与肉质酸化异常。分子对接实验进一步证实,AFB1 及其代谢物与 HK2 具有强结合亲和力,参与干扰糖酵解过程,从而引发羊肉肉品质指标的异常。该项研究首次以反刍动物为模型揭示了AFB1与EO协同作用损害羊肉品质的潜在毒害机制,建立两者通过“氧化应激-炎症-糖酵解”轴调控肉质的理论框架,为养殖业中球虫病的综合防控和霉菌毒素污染的风险管理提供科学依据。

我院硕士何彦锋、扬州大学兽医学院仝锡帅副教授、我校博士生岳珂为论文共同第一作者。我院黄淑成副教授、菅复春教授、李森阳博士为论文共同通讯作者。我校研究生陈盼(现为山东农业大学博士研究生)、刘凯莉、徐博文、丁文丽、路亚男、岳涛静,以及华中农业大学Aftab Shaukat博士在试验执行、数据分析和论文撰写中做出了重要贡献。该工作得到国家肉羊产业技术体系寄生虫病防控岗位项目、国家重点研发计划项目、河南省高校科技创新人才计划项目的联合资助。菅复春教授课题组主要从事兽医寄生虫病研究,长期致力于草食动物寄生虫分子流行病学、分子与免疫诊断、寄生虫病综合防控等相关工作研究,已在Microbiome、npj Science of Food、Veterinary Quarterly、Parasites & Vectors、Science of The Total Environment、Veterinary Parasitology等国际著名期刊发表了多篇研究论文,取得多项原创性研究成果。

文章链接:https://www.nature.com/articles/s41538-025-00490-z